Ski : tout schuss sur le greenwashing

Quand la communication verte cache mal la réalité des impacts environnementaux

Les stations de ski rivalisent de discours sur leurs engagements écoresponsables. Protection de la biodiversité, neige artificielle « durable », démontage d’installations obsolètes, promotion des transports en commun… Le vocabulaire est soigneusement choisi, les images séduisantes. Des Alpes aux Pyrénées, le message est le même : le ski peut être vert. Pourtant, derrière cette façade verdoyante se cache une réalité plus brutale : celle d’un modèle économique fondamentalement insoutenable qui tente désespérément de se racheter une conscience.

Le paradoxe de la neige « écoresponsable »

Commençons par l’oxymore le plus savoureux de cette communication : la neige artificielle écoresponsable. Dans les Pyrénées, Haute-Garonne Montagne, qui gère Luchon-Superbagnères, Le Mourtis et Bourg-d’Oueil, explique doctement que l’eau prélevée provient du « même bassin versant » et que les enneigeurs sont « activés de manière sélective ». Peyragudes, de son côté, multiplie aussi les installations d’enneigement artificiel. On nous parle du lac d’Oô, comme si le fait de puiser dans un lac emblématique des Pyrénées donnait une quelconque légitimité écologique à l’opération.

Soyons clairs : fabriquer de la neige artificielle consiste à prendre de l’eau, à la pulvériser avec une consommation électrique considérable, pour permettre à des touristes de glisser sur des pentes qui, sans cette intervention humaine, seraient vertes, marrons ou grises. Ce n’est ni plus ni moins qu’un défi lancé à la nature, une tentative prométhéenne de maintenir coûte que coûte un modèle économique que le climat rend obsolète.

L’eau, cette ressource si précieuse

Pendant que les stations pompent l’eau pour fabriquer de la neige artificielle, les nappes phréatiques des régions de montagne s’épuisent, les épisodes de sécheresse se multiplient, les habitants subissent des restrictions. Selon l’Atlas environnemental des stations de ski, ces communes prélèvent 278 m³ d’eau potable par habitant, soit 1,7 fois plus que la moyenne nationale. Mais qu’importe : il faut bien que l’élite urbaine puisse assouvir son besoin de sensations fortes en montagne.

La communication des gestionnaires insiste : « Cette planification soigneuse permet à la montagne de retrouver rapidement son état naturel après la saison hivernale ». Vraiment ? Des hectares de pistes damées, érodées, artificialisées retrouvent leur « état naturel » ? Le sol compacté par les dameuses, la végétation détruite, les écosystèmes perturbés : tout cela disparaît comme par magie dès que les touristes rentrent chez eux ?

🐟 Soutenez une pêche durable avec Poiscaille

Recevez chaque semaine du poisson frais directement des pêcheurs artisans. Une alternative concrète pour consommer responsable.

✨ Offre exclusive lecteurs Melles750 :

• 10€ de réduction sur votre première commande

• 15€ jusqu’au 30 octobre 2025

Code parrain : eric@melles750.fr

Quand la neige arrive en camion

Si la neige artificielle pose problème, certaines pratiques franchissent un palier supplémentaire dans l’absurde. Au Grand-Bornand, en Haute-Savoie, la station a récidivé en décembre 2024 : faute de neige naturelle à deux semaines de la Coupe du monde de biathlon, des camions ont acheminé 20 000 m³ de neige depuis des lieux de stockage. Un ballet de poids lourds dans un décor verdoyant, pour permettre à la compétition d’avoir lieu.

Cette technique du « snowfarming » consiste à stocker la neige de l’hiver précédent sous des bâches, puis à la transporter au moment voulu. En 2022, 24 000 m³ avaient été nécessaires, dont 12 000 m³ amenés par camions sur trois jours. Le résultat : une piste blanche damée au milieu d’un paysage parfaitement vert, des images qui rappellent les Jeux très décriés de Sotchi en 2014 et de Pékin en 2022.

L’argument du bilan carbone

Le maire du Grand-Bornand, président du comité organisateur, assure que la neige issue du snowfarming représente « seulement 0,8 % » du bilan carbone global de l’événement, contre « 80 % pour le déplacement des spectateurs ». L’argument pourrait sembler rassurant. Sauf qu’il occulte l’essentiel : pourquoi organiser une compétition internationale dans un lieu et à une date où la neige fait défaut ? Pourquoi ne pas décaler l’événement à janvier, quand les conditions sont plus favorables ?

La réponse tient en un mot : économie. Le calendrier international impose ses dates, les sponsors attendent leur retour sur investissement, les hôteliers comptent sur ces 60 000 spectateurs. Peu importe l’absurdité de la situation, l’économie reste reine. Et pour couronner le tout, le Grand-Bornand accueillera les épreuves de biathlon des Jeux olympiques 2030. Un avant-goût de ce qui nous attend.

Le vrai bilan carbone du ski

Les stations aiment mettre en avant leurs efforts pour réduire l’impact environnemental du ski. Installation de panneaux solaires sur les remontées mécaniques, dameuses moins polluantes, encouragement aux transports en commun… Autant d’initiatives qui donnent bonne conscience. Mais regardons les chiffres réels.

Selon une étude de l’ANMSM et de l’ADEME menée auprès de dix stations représentatives, les stations de ski françaises émettent 800 000 tonnes de CO₂ chaque année. La répartition est édifiante : 57 % proviennent du transport des personnes, 27 % du logement, 6 % des constructions et voirie. Seulement 2 % sont induits par l’organisation et la gestion de l’activité ski elle-même : dameuses, remontées mécaniques, enneigeurs.

L’impact d’une journée de ski

Une journée de ski représente 48,9 kg équivalent CO₂ par personne, soit l’équivalent d’un trajet d’environ 250 km en voiture. Dans ce total, seulement 1,4 kg de CO₂ est lié à la gestion du domaine skiable. Le reste ? Le transport pour rejoindre la station (54 % en voiture, 35 % en avion), l’hébergement, la restauration.

Ces chiffres révèlent une vérité inconfortable : on peut multiplier les initiatives « vertes » sur les domaines skiables, installer tous les panneaux solaires du monde, le problème fondamental reste entier. Le ski est devenu une activité de loisir qui mobilise des déplacements massifs, souvent depuis des centaines de kilomètres, pour quelques jours de vacances. Des touristes parisiens, lyonnais ou bordelais qui parcourent la France pour glisser sur de la neige, qu’elle soit naturelle ou artificielle, le bilan reste désastreux.

⛰️ Randonnée : bien s’équiper avec Cimalp

Marque drômoise spécialisée dans l’équipement outdoor, Cimalp conçoit des vêtements techniques durables pour toutes vos aventures en montagne. Performance, qualité et fabrication européenne.

Découvrez une gamme complète pour randonner en toutes saisons : vestes imperméables, polaires, chaussures de marche, sacs à dos et accessoires pensés pour les amoureux de la nature.

La biodiversité en guise de caution

Dans leur communication, de nombreuses stations mettent en avant leurs efforts pour protéger la faune locale. À Luchon-Superbagnères, on parle de protection du grand tétras, avec des panneaux pédagogiques, des zones protégées, la plantation d’essences endémiques. Des dispositifs pour éviter la collision des oiseaux avec les câbles aériens sont installés sur les trois stations gérées par Haute-Garonne Montagne.

L’intention est louable, vraiment. Mais mettons les choses en perspective : une station de ski, par définition, détruit l’habitat naturel de ces espèces. Les remontées mécaniques, les pistes, l’afflux de touristes, le bruit, l’activité humaine constante perturbent profondément la faune qui tente de survivre en montagne. Créer quelques zones protégées au milieu d’un domaine skiable, c’est comme installer un carré de potager bio sur le parking d’un hypermarché et se vanter d’œuvrer pour l’agriculture durable.

Des paysages sacrifiés

Regardons la réalité en face : une station de ski moderne, c’est du béton en altitude, des kilomètres de câbles, des pylônes plantés dans des zones autrefois vierges, des bâtiments qui défigurent les crêtes. Tout cela pour quelques semaines d’activité par an, dans le meilleur des cas. Le reste du temps, ces infrastructures restent là, cicatrices permanentes sur le paysage.

Haute-Garonne Montagne se vante de démonter les installations obsolètes. C’est le minimum syndical quand on a passé des décennies à bétonner la montagne. Mais combien d’installations sont effectivement démantelées par rapport à celles qui sont maintenues ou créées ? La communication reste floue sur ce point.

Une consommation énergétique pharaonique

Les stations de ski consomment 10 MWh d’électricité par habitant, soit le double de la moyenne nationale. La puissance électrique des remontées mécaniques des Alpes représente un peu plus de 700 MW. Pour donner un ordre d’idée : la moitié des réacteurs nucléaires français ont une puissance de 900 MW, correspondant à la consommation mensuelle de 400 000 foyers.

Plus de 90 % des émissions de gaz à effet de serre des domaines skiables proviennent des engins de damage fonctionnant au gasoil. Les remontées mécaniques, bien qu’électriques, nécessitent une puissance considérable. Et contrairement aux discours rassurants, l’électricité « décarbonée » n’est pas neutre : elle mobilise des ressources, nécessite des infrastructures, participe à un système énergétique dont la soutenabilité globale pose question.

Le train, cache-misère de l’empreinte carbone

Beaucoup de stations encouragent désormais les déplacements en train. Au Grand-Bornand, les organisateurs de la Coupe du monde de biathlon proposent des TER au départ de Lyon et Grenoble. Sur les 60 000 spectateurs attendus, 3 500 utiliseront ces transports en commun. Soit moins de 6 %. Le reste viendra en voiture.

Dans les Pyrénées, Haute-Garonne Montagne communique aussi sur l’accessibilité en train via Luchon. Mais combien de visiteurs prennent réellement le train ? Et surtout : est-ce que prendre le train pour aller skier rend l’activité écologiquement vertueuse ? Non. Car le problème n’est pas seulement le mode de transport, c’est l’existence même de ces déplacements touristiques massifs pour une activité de loisir.

La montagne comme terrain de jeu

Plus profondément, ce modèle véhicule une image de la montagne qui pose problème. La montagne devient un terrain de jeu, un espace de consommation touristique, une marchandise. On ne vient plus en montagne pour y vivre, pour en comprendre les rythmes, pour tisser un lien avec les lieux. On vient pour consommer des sensations, prendre des photos pour Instagram, puis repartir.

Cette transformation a des conséquences concrètes sur les populations locales. Les prix de l’immobilier s’envolent, rendant impossible l’installation de jeunes habitants. Les commerces de proximité ferment au profit de boutiques de souvenirs et de magasins de sport. L’économie locale devient dépendante d’une saison touristique toujours plus précaire, soumise aux aléas climatiques.

La course à l’équipement

Et quel divertissement, d’ailleurs. Des milliers de personnes qui convergent vers les mêmes pentes, vêtues d’équipements techniques toujours plus sophistiqués, toujours plus coûteux en ressources, soumis aux caprices de la mode. Chaque hiver voit débarquer de nouveaux modèles de skis, de vestes, de masques, rendant obsolètes les équipements de l’année précédente. Cette course à la consommation fait partie intégrante du modèle économique, même si aucune communication officielle ne l’évoque.

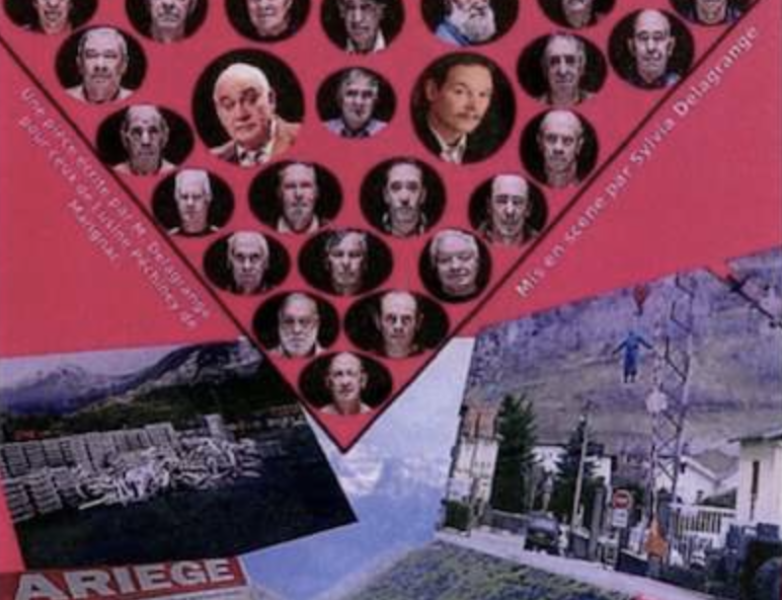

Pendant ce temps, au Régent, des citoyens se battent

Le 16 octobre dernier, le cinéma Le Régent à Saint-Gaudens projetait deux documentaires qui interrogent frontalement notre rapport au vivant et aux luttes territoriales. « Le vivant qui se défend » de Vincent Verzat et « Soulèvements » de Thomas Lacoste montraient des citoyens qui refusent d’accepter la destruction méthodique de leur environnement.

Ces films documentent des combats concrets : contre les méga-bassines qui assèchent les nappes phréatiques, contre l’accaparement des terres agricoles, contre la bétonisation des zones humides. Des luttes qui posent la question essentielle : à qui appartient le territoire ? Qui décide de son usage ? Dans quel intérêt ?

Le parallèle avec les stations de ski

La soirée du Régent et la situation des stations de ski posent exactement les mêmes questions. Une station qui pompe l’eau pour fabriquer de la neige artificielle, c’est la même logique que les méga-bassines : détourner une ressource commune au profit d’une activité économique, au détriment de l’intérêt général.

Les documentaires projetés au Régent montraient des personnes ordinaires qui, à un moment, décident de ne plus accepter ce qui leur semble inacceptable. Non pas par idéologie, mais par simple attachement à leur territoire, par refus de le voir détruit pour des projets qui ne servent qu’une minorité. Appliquer cette grille de lecture aux stations de ski est vertigineux : combien de personnes bénéficient réellement de leur existence ? Combien en supportent les nuisances ?

Une station de ski reste une station de ski

Au-delà des discours, des panneaux pédagogiques et des engagements « écoresponsables », une vérité s’impose : on ne peut pas verdir un modèle économique fondamentalement insoutenable. Une station de ski moderne est, par nature, incompatible avec la préservation de l’environnement. Point.

Cela ne signifie pas que les personnes qui travaillent dans ces stations sont malhonnêtes ou cyniques. Beaucoup croient sincèrement œuvrer pour un tourisme plus responsable. Mais ils sont prisonniers d’un système qui les dépasse, d’une logique économique qui impose ses règles. Pour rester viable, une station doit attirer toujours plus de visiteurs, investir dans toujours plus d’infrastructures, créer toujours plus de besoins artificiels.

Le greenwashing comme symptôme

Le greenwashing n’est pas un simple problème de communication mensongère. C’est le symptôme d’une incapacité profonde à remettre en question le modèle lui-même. Plutôt que de s’interroger sur la légitimité même d’une station de ski à l’heure du changement climatique, on préfère multiplier les petits gestes verts qui donnent l’illusion d’agir.

Cette stratégie a un coût : elle retarde les véritables transformations nécessaires. En faisant croire que le ski peut être « durable », elle empêche de penser les alternatives. Que pourrait devenir la montagne si on cessait de la voir comme un terrain de jeu pour touristes ? Comment les territoires de montagne pourraient-ils développer une économie réellement soutenable, au service de leurs habitants permanents plutôt que de visiteurs éphémères ?

Et maintenant ?

Faut-il pour autant condamner tous ceux qui prennent plaisir à skier ? Faut-il fermer immédiatement toutes les stations ? Ce serait absurde et contre-productif. Mais il est urgent de sortir du déni et de la communication de façade.

La première étape serait d’arrêter de prétendre qu’une station de ski peut être écologique. Assumons le coût environnemental réel de cette activité. Chiffrons-le précisément : combien d’eau consommée ? Combien d’énergie ? Quel impact sur la biodiversité ? Quel bilan carbone global ? Une vraie transparence, pas des communiqués lénifiants sur la « coexistence harmonieuse ».

Repenser le modèle

Ensuite, accepter que le modèle actuel est condamné. Les hivers sans neige vont se multiplier. La neige artificielle coûtera de plus en plus cher, consommera de plus en plus d’eau dans un contexte de raréfaction de la ressource. Plutôt que de s’acharner à prolonger l’agonie d’un modèle obsolète, pourquoi ne pas anticiper sa transformation ?

Les Alpes comme les Pyrénées ont mille autres richesses à offrir que des pistes de ski. La randonnée, l’observation de la faune et de la flore, le pastoralisme, les savoir-faire locaux, le patrimoine culturel : autant de ressources qui pourraient fonder une économie touristique plus légère, plus respectueuse, plus ancrée dans les territoires.

Mais cela implique de renoncer aux profits rapides, de réduire la fréquentation touristique, de privilégier la qualité sur la quantité. Cela implique aussi de soutenir les habitants permanents plutôt que les investisseurs extérieurs, de favoriser les activités qui respectent les rythmes naturels plutôt que celles qui les violent.

Sortir du déni

Les stations de ski ne sont ni meilleures ni pires les unes que les autres. Certaines, comme celles gérées par Haute-Garonne Montagne dans les Pyrénées, développent même une communication sur leurs engagements écologiques plus poussée que la moyenne. Et c’est justement là le problème : plus on communique sur l’écologie, moins on transforme réellement les pratiques.

Le greenwashing n’est pas un mensonge délibéré. C’est une forme d’aveuglement collectif, une manière de se rassurer à bon compte. Mais les films projetés au Régent nous rappellent qu’il existe d’autres voies. Des citoyens qui refusent la destruction méthodique de leur environnement, qui imaginent d’autres façons d’habiter les territoires, qui acceptent de remettre en question leur confort pour préserver ce qui compte vraiment.

La montagne n’est pas un terrain de jeu. C’est un écosystème fragile, un lieu de vie pour des habitants et des espèces qui ont autant le droit d’y être que nous. Il est temps de le reconnaître et d’en tirer les conséquences. Même si cela implique de renoncer à certains plaisirs. Même si cela bouscule des intérêts économiques puissants. L’alternative, c’est de continuer à dévaler la pente en fermant les yeux sur l’impact de notre passage. Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus ni pente, ni neige, ni montagne. Et puis le ski est-ce bien nécessaire à l’humanité ?

Article rédigé par Melles750.fr – Magazine en ligne des Pyrénées et des modes de vie écoresponsables

[…] demeure une station moins massive que Peyragudes. Elle attire une clientèle plus hétérogène […]