Trail : le nouveau totem social de l’hyperconsommation

Quand courir en montagne devient un produit marketing

Le trail s’est imposé en quelques années comme bien plus qu’une discipline sportive. C’est devenu un marqueur social, un totem identitaire, un produit de consommation aussi standardisé qu’une paire de baskets à la mode. Derrière les discours sur l’authenticité, la communion avec la nature et le dépassement de soi, se cache une réalité moins reluisante : celle d’une pratique devenue industrie, où l’on achète un dossard comme on achète une identité.

À 150, 200, parfois 300 euros l’inscription, le trail n’a plus grand-chose à voir avec le simple plaisir de courir en montagne. C’est une validation sociale, un badge à exhiber, une performance à afficher sur les réseaux. Et cette hyperconsommation sportive a des conséquences concrètes : saturation des territoires, dégradation des espaces naturels, tensions avec les populations locales. Pendant ce temps, quelques initiatives timides tentent de verdir l’image du sport outdoor, sans jamais questionner le modèle lui-même.

Le dossard comme produit identitaire

Acheter son statut de traileur

Aujourd’hui, payer son inscription à un ultra-trail, ce n’est pas acheter une simple place de départ. C’est acquérir un statut, une appartenance, une reconnaissance. « J’ai fait l’UTMB », « je suis traileur » : autant de formules magiques qui ouvrent les portes d’une communauté, qui légitiment une identité sportive, qui font de vous quelqu’un d’intéressant à la pause-café du lundi matin.

Le dossard est devenu un totem social au même titre qu’un sac de marque ou une destination de vacances exotique. On ne court plus pour le plaisir de courir, on court pour pouvoir dire qu’on a couru. La médaille de finisher n’est pas une récompense sportive, c’est un accessoire de communication personnelle. Le t-shirt technique n’est pas un équipement fonctionnel, c’est un uniforme tribal.

La standardisation de l’expérience

Cette logique consumériste a transformé le trail en produit standardisé. Les événements se ressemblent tous : même village départ avec ses stands de marques partenaires, mêmes ravitaillements formatés, mêmes arches gonflables, mêmes photographes positionnés aux points stratégiques pour immortaliser l’effort. On vend une expérience clé en main, reproductible, instagrammable.

Les organisateurs le savent bien : ils ne vendent pas une course, ils vendent un package, une promesse d’accomplissement personnel, une opportunité de se raconter une belle histoire. Et ça marche. Les inscriptions se remplissent en quelques heures, parfois quelques minutes pour les événements les plus prestigieux. La demande est là, insatiable, alimentée par une société qui a fait du sport un nouveau terrain de compétition sociale.

Le culte de la performance ostentatoire

On ne se contente plus de courir, il faut le prouver. Données Strava partagées en temps réel, montres GPS à 600 euros, équipement technique dernier cri, récit épique sur les réseaux sociaux. Chaque course devient un contenu à produire, chaque kilomètre une donnée à valoriser, chaque souffrance une anecdote à raconter.

Cette obsession de la traçabilité et de la visibilité transforme l’expérience sportive en performance marketing. On ne court plus pour soi, on court pour les autres. On ne cherche plus le silence et la contemplation, on cherche le selfie au sommet et les commentaires admiratifs. La montagne n’est plus un espace de liberté, elle est devenue un studio photo grandeur nature.

🐟 Poiscaille – Paniers de la mer responsables

Avec l’email parrain eric@melles750.fr, profitez de :

🎁 10€ de remise sur votre première commande

🎁 15€ jusqu’au 30 octobre 2025

Quand la consommation de masse ravage les territoires

Cette hyperconsommation de trail ne reste pas virtuelle. Elle a des conséquences bien réelles sur les territoires, les populations locales et les écosystèmes. Car derrière chaque dossard vendu, c’est un coureur qui se déplace, souvent accompagné de suiveurs, de véhicules, de matériel. Multipliez cela par plusieurs milliers, et vous obtenez une machine à saturer les espaces.

Peille ne veut plus de l’UTMB

L’exemple du village de Peille lors de l’édition 2025 du Nice Côte d’Azur by UTMB est symptomatique. Point de ravitaillement du 100 km, ce petit village des Alpes-Maritimes s’est retrouvé envahi par une centaine de véhicules dès le matin du départ. Stationnements anarchiques, routes bloquées, sécurité compromise. La gendarmerie a dû intervenir, dresser une trentaine de verbalisations, envoyer un véhicule à la fourrière. « Aucun véhicule de secours n’aurait pu passer pendant quarante minutes », a déclaré le maire Cyril Piazza.

Sa conclusion est sans appel : il ne veut « plus jamais entendre parler de l’UTMB ». Le plus révélateur dans cette affaire ? Peille n’était même pas partenaire officiel de l’événement. Le village a simplement subi une invasion qu’il n’avait ni sollicitée ni anticipée, conséquence directe d’une logique d’assistance et de suivi qui a transformé une course nature en convoi motorisé.

10 000 coureurs dans le Jura, 2 600 à Luchon…

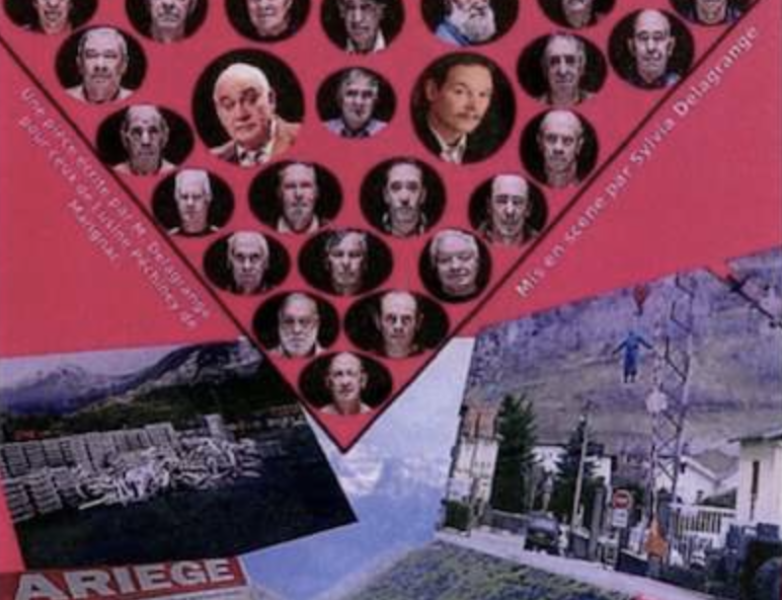

Peille n’est pas un cas isolé. L’Ultra-Trail des Montagnes du Jura attend plus de 10 000 coureurs. Plus près de nous, dans les Pyrénées, le Luchon Aneto Trail illustre parfaitement cette spirale de croissance : de 1 421 participants en 2017 à 2 656 en 2025. Une progression continue, année après année, qui transforme progressivement un territoire de montagne en destination de trail-consommation.

L’événement luchonnais se présente pourtant sous les meilleurs auspices : « 100% nature, 100% convivial, 100% trail », promet la communication. Des parcours de 10 à 85 kilomètres traversant les sites emblématiques des Pyrénées : le Port de Vénasque face au massif de l’Aneto, le lac d’Oô, Superbagnères. Sur le papier, l’offre est séduisante. Dans la réalité, ce sont des milliers de coureurs et leurs suiveurs qui convergent vers Bagnères-de-Luchon le temps d’un week-end, avec leur lot de véhicules, de matériel, de saturation des infrastructures locales.

Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques, ils représentent des milliers de véhicules, des centaines de tonnes de matériel, des infrastructures locales saturées, des sentiers piétinés, des habitats naturels perturbés. Contrairement aux marathons urbains qui se déroulent sur asphalte, le trail traverse des écosystèmes fragiles : tourbières, alpages, zones humides, habitats protégés. Le passage répété de milliers de coureurs accélère l’érosion, compacte les sols, perturbe la faune. Sans compter les déchets abandonnés, les barres énergétiques dans les buissons, les gels vides sur les chemins. L’image romantique du traileur en communion avec la nature prend un sacré coup quand on observe la réalité du terrain après le passage d’un ultra.

L’assistance motorisée, symbole d’une dérive

Le trail s’est professionnalisé à marche forcée, entraînant avec lui des pratiques incompatibles avec l’esprit originel de la discipline. Équipes d’assistance, photographes personnels, suiveurs en van ou en scooter : autant de comportements qui transforment une épreuve d’autonomie en logistique lourde. Kilian Jornet, figure emblématique du trail, avait déjà alerté sur ces dérives, plaidant pour un retour à la sobriété et à l’autonomie.

Mais le mal est fait. L’assistance est devenue la norme pour beaucoup de coureurs, transformant les villages-étapes en parkings géants et les routes de montagne en embouteillages. Le maire de Peille l’a dit sans détour : « Ce sont des comportements contre le sport. » Et il a raison. Quand une discipline censée célébrer la nature finit par l’étouffer sous les moteurs et les klaxons, la contradiction devient insoutenable.

Le vrai plaisir de la montagne ne s’achète pas

Quand la course de montagne était encore discrète

Il y a vingt ans encore, ce qu’on appelait la course de montagne réunissait quelques adeptes qui venaient courir là bien discrètement, sans équipement spécifique, sans ravitaillement sophistiqué, sans villages-départs démesurés. Une paire de chaussures, un short, une gourde, et la connaissance du terrain. Ces coureurs ne cherchaient ni la reconnaissance sociale ni la performance médiatisée. Ils venaient simplement pour le plaisir brut de courir en altitude, pour l’effort physique et la communion silencieuse avec la montagne.

Cette époque n’était pas un âge d’or idéalisé, mais elle témoignait d’un autre rapport à la pratique. La course de montagne était alors une discipline confidentielle, pratiquée par des passionnés qui n’avaient rien à prouver à personne. Pas de réseaux sociaux pour valider leur exploit, pas de marques pour sponsoriser leur équipement, pas de machine marketing pour transformer leur passion en produit.

Face à cette marchandisation du trail, il est urgent de rappeler une évidence : le plaisir de courir en montagne ne nécessite ni dossard, ni chronométrage, ni validation externe. Il se trouve dans la simplicité d’une sortie matinale sur un sentier local, dans le silence d’une forêt, dans la contemplation d’un panorama familier redécouvert au fil des saisons.

La quiétude contre la performance

Le véritable rapport à la montagne se vit dans la quiétude, pas dans la performance. Il se construit dans la lenteur, l’observation, l’écoute. Pas dans des files de plusieurs centaines de coureurs déguisés à la queue leu leu, bardés de matériel technique, chronométrés au GPS, photographiés à chaque passage.

Courir sans dossard, sans médaille à décrocher, sans classement à consulter, c’est retrouver l’essence même de la pratique. C’est se libérer du regard des autres, de la pression du chronomètre, de l’obligation de produire du contenu. C’est courir pour soi, vraiment, sans artifice ni folklore marketing.

La frugalité comme réponse

La sobriété sportive n’est pas une régression, c’est un retour à l’essentiel. Profiter des reliefs locaux plutôt que de traverser la France pour un événement prestigieux. Courir sur les chemins du quotidien plutôt que de collectionner les courses exotiques. Apprécier ce que le cadre offre plutôt que de chercher toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus spectaculaire.

Cette frugalité réduit drastiquement l’empreinte environnementale tout en restaurant l’authenticité de la pratique. Plus de déplacements massifs, plus de saturation territoriale, plus de villages pris d’assaut. Juste le mouvement du corps, le rythme de la respiration, le plaisir simple d’être dehors.

Pas besoin de payer 200 euros pour se sentir vivant, se sentir exister ou se sentir reconnu. Le trail véritable, celui qui respecte la montagne et ceux qui y vivent, ne se consomme pas. Il se pratique, humblement, discrètement, sans trompette ni tambour.

🥕 Passez au bio depuis votre canapé

L’épicerie bio en ligne La Fourche

Code promo : VOWENI52

20€ de réduction

Les faux-semblants de l’écologie sportive

Pendant que le trail poursuit son expansion incontrôlée dans les espaces naturels, certains événements tentent de verdir leur image par des mesures symboliques. Le Marathon de Paris en est l’exemple parfait.

Paris 2026 : supprimer les bouteilles, ignorer l’essentiel

Pour son édition 2026, le Marathon de Paris annonce une « première mondiale » : la suppression totale des bouteilles et gobelets sur les ravitaillements. Les 55 000 coureurs devront apporter leur propre flasque ou sac d’hydratation. Des fontaines autonomes seront installées tous les 2 à 2,5 kilomètres. Une mesure saluée comme un geste fort pour l’environnement.

Certes, l’initiative a le mérite d’exister. Mais elle pose une question centrale : est-ce vraiment là que se situe l’impact écologique d’un marathon ? La réalité, c’est que plus de 90 % des émissions de CO₂ d’un tel événement proviennent des déplacements des participants, en particulier des coureurs étrangers venus en avion. Supprimer quelques milliers de bouteilles améliore l’image, mais ne change pas fondamentalement le modèle.

L’écologie de vitrine

Ces initiatives, aussi bien intentionnées soient-elles, relèvent de ce qu’on pourrait appeler « l’écologie de vitrine ». On communique sur des mesures visibles, faciles à valoriser en communication : gobelets réutilisables, médailles en matériaux recyclés, plantations d’arbres symboliques. Pendant ce temps, les problématiques de fond – déplacements massifs, saturation des territoires, érosion des sentiers, consommation effrénée d’événements – restent soigneusement évitées.

Le problème n’est pas que ces gestes soient inutiles. Le problème, c’est qu’ils permettent de maintenir le statu quo sans interroger le modèle lui-même. On peut continuer à vendre toujours plus de dossards, à organiser toujours plus d’événements, à drainer toujours plus de coureurs, pourvu qu’on supprime les pailles en plastique et qu’on plante quelques arbres pour compenser.

Ne pas confondre le visible et l’important

L’écologie véritable ne se limite pas à la gestion des déchets visibles. Elle questionne la pertinence même de certaines pratiques. A-t-on vraiment besoin de déplacer 55 000 personnes pour un marathon urbain ? Est-il nécessaire d’organiser des dizaines d’ultra-trails dans chaque massif ? La multiplication des événements payants est-elle compatible avec la préservation des espaces naturels ?

Tant que ces questions ne seront pas posées, les mesures écologiques resteront cosmétiques. On continuera à supprimer des bouteilles tout en laissant des milliers de coureurs saturer les villages de montagne. On continuera à parler de développement durable tout en transformant le trail en industrie de l’hyperconsommation. Le paradoxe persistera, confortablement dissimulé derrière quelques initiatives de communication.

Pistes pour sortir de l’hyperconsommation sportive

Face à ce constat, plusieurs pistes pourraient être explorées pour réconcilier pratique sportive et respect des territoires. Certaines relèvent de l’initiative personnelle, d’autres nécessitent une régulation collective.

Privilégier la pratique locale et sobre

La solution la plus radicale, et sans doute la plus efficace, consiste à redécouvrir la pratique locale. Courir près de chez soi, sans inscription payante, sans besoin de validation externe. Apprécier les reliefs du quotidien, les chemins familiers, les panoramas de proximité. Cette sobriété volontaire réduit drastiquement l’empreinte environnementale tout en restaurant l’authenticité du geste sportif.

Limiter drastiquement l’assistance motorisée

Pour les événements qui persistent, interdire ou encadrer strictement les suiveurs en véhicule permettrait de réduire considérablement la pression sur les infrastructures locales. Kilian Jornet l’a proposé : un retour à l’autonomie, aux valeurs originelles du trail, à la sobriété. Cela suppose du courage politique de la part des organisateurs, et une acceptation de la part des coureurs de renoncer à leur confort.

Instaurer des quotas stricts

La massification n’est pas une fatalité. Limiter le nombre de participants en fonction de la capacité d’accueil réelle des territoires devrait être la norme, pas l’exception. Qualité plutôt que quantité. Préservation plutôt que croissance. Cela implique de renoncer à la logique mercantile qui pousse à vendre toujours plus de dossards pour maximiser les revenus.

Donner un droit de veto aux communes

Les territoires ne doivent plus subir, ils doivent décider. Donner aux communes traversées un véritable pouvoir de décision, avec possibilité de refuser un événement si les conditions ne sont pas réunies, permettrait de rééquilibrer le rapport de force. Sans villages accueillants, sans bénévoles motivés, sans montagne préservée, il n’y a pas de trail viable à long terme.

Questionner le modèle lui-même

Au-delà de ces mesures, c’est tout le modèle qui mérite d’être interrogé. Avons-nous vraiment besoin d’autant d’événements payants ? La course à pied ne pourrait-elle pas redevenir une pratique libre, gratuite, accessible, plutôt qu’un produit de consommation standardisé ? Ces questions dérangent, car elles touchent aux intérêts économiques d’une industrie en pleine expansion. Mais elles sont incontournables si l’on veut éviter que le trail ne finisse par détruire ce qu’il prétend célébrer.

Sortir de l’illusion du trail-consommation

Le trail est devenu le nouveau totem social de l’hyperconsommation sportive. On achète un dossard comme on achète une identité, on collectionne les médailles comme on collectionne les objets, on transforme la montagne en décor Instagram. Cette dérive n’a rien d’inéluctable, elle est le produit d’un système qui a su transformer une pratique simple en industrie profitable.

Les conséquences sont là, visibles, documentées : villages saturés, territoires épuisés, écosystèmes perturbés, populations locales excédées. Pendant ce temps, on supprime des bouteilles en plastique et on plante des arbres pour faire bonne figure. Mais l’écologie de vitrine ne changera rien tant que le modèle lui-même ne sera pas questionné.

Le vrai trail, celui qui mérite d’exister, ne se trouve pas dans les villages-départs surchargés ni dans les classements en ligne. Il se trouve sur les sentiers du quotidien, dans la simplicité d’une sortie matinale, dans l’humilité d’une pratique discrète. Il ne s’achète pas à 200 euros, il se vit gratuitement. Il ne se crie pas sur les réseaux sociaux, il se savoure en silence.

Tant que nous continuerons à confondre consommation et pratique, performance ostentatoire et plaisir authentique, nous resterons prisonniers de cette logique destructrice. La montagne mérite mieux que d’être transformée en produit marketing. Et ceux qui l’aiment vraiment le savent.

Article publié sur Melles750.fr

Magazine en ligne autour des Pyrénées, de la vie à la montagne et des modes de vie écoresponsables

[…] tarif préférentiel pour les grands événements sportifs comme le Luchon Aneto Trail ou le passage du Tour de France, des forfaits combinés pour accéder aux thermes de […]